Todo el mundo conoce el célebre dicho de que «los árboles no dejan ver el bosque». Esta sutil apreciación, que en su sentido literal no tiene nada de malo o extraño, cambia de color si la trasladamos del mundo natural al de las humanidades, donde no es raro que un exceso de celo erudito oscurezca más que aclare. Hablamos de un mal tal vez inevitable, responsable de que tantas tesis e investigaciones deban iniciar su andadura disolviendo esa dura roca denominada «estado de la cuestión». Esto sucede de manera aún más dramática en los estudios de historia literaria, que en ocasiones se acumulan sobre el autor analizado a modo de estratos, hasta el punto de sepultarlo casi por completo. Bajo su enorme presión, cualquier error de juicio se fosiliza de manera natural y luego resulta muy difícil de remover. Es el peso de la tradición (al menos, en su sentido más rutinario). Por fortuna, de vez en cuando aparecen miradas que obran el proceso contrario; es decir, pretenden restar más que sumar, quitar más que poner, clarificar más que confundir. Y no por ello rechazan valerse de trabajos muy fundamentados o incluso eruditos: las mismas herramientas que permitieron elevar la pirámide son necesarias para desmontarla.

Todo el mundo conoce el célebre dicho de que «los árboles no dejan ver el bosque». Esta sutil apreciación, que en su sentido literal no tiene nada de malo o extraño, cambia de color si la trasladamos del mundo natural al de las humanidades, donde no es raro que un exceso de celo erudito oscurezca más que aclare. Hablamos de un mal tal vez inevitable, responsable de que tantas tesis e investigaciones deban iniciar su andadura disolviendo esa dura roca denominada «estado de la cuestión». Esto sucede de manera aún más dramática en los estudios de historia literaria, que en ocasiones se acumulan sobre el autor analizado a modo de estratos, hasta el punto de sepultarlo casi por completo. Bajo su enorme presión, cualquier error de juicio se fosiliza de manera natural y luego resulta muy difícil de remover. Es el peso de la tradición (al menos, en su sentido más rutinario). Por fortuna, de vez en cuando aparecen miradas que obran el proceso contrario; es decir, pretenden restar más que sumar, quitar más que poner, clarificar más que confundir. Y no por ello rechazan valerse de trabajos muy fundamentados o incluso eruditos: las mismas herramientas que permitieron elevar la pirámide son necesarias para desmontarla.

Esta edición de las cartas de Kafka a su editor, Kurt Wolff, realizada con admirable rigor por Roberto Vivero (Ápeiron, 2024), actúa en ese mismo sentido clarificador. Es verdad que en el caso particular de Kafka los «árboles» que crecen en nuestro suelo no son tan abundantes ni corpulentos como los que se alzan en el hochwald germánico (la nutrida bibliografía en lengua alemana que Vivero utiliza en su libro así parece atestiguarlo), pero el monte bajo de arbustos, espinos y matorrales ―es decir, de los tópicos, errores y falsos mitos― sí que es moneda corriente, y también contribuye a tapar y confundir bastante. Quizás por ello, encabeza Vivero su edición con un interesante prólogo donde, entre otras cosas, desmonta algunas apreciaciones equivocadas que corren sobre el autor de La transformación: su aislamiento del mundo exterior, su falta de ambición, su temperamento solitario, la traumática relación paternofilial que vivió, su desinterés por publicar, la falta de reconocimiento que mereció su obra… A los seres humanos nos encanta dramatizar, y disfrutamos a lo grande poniéndoles obstáculos a nuestros héroes, quizás para felicitarnos luego de lo bien que los saltan. Finaliza su prólogo Roberto Vivero trazando una oportuna semblanza de Kurt Wolff (el segundo protagonista del libro), complementaria a la que luego nos formaremos por cuenta propia leyendo el epistolario, así como sus anotaciones y complementos.

En su edición del epistolario de Kafka, Roberto Vivero recoge un total de 47 cartas (1912-1923) dirigidas al que fuera su principal editor, Kurt Wolff (como también a G. H. Meyer, editor suplente de Wolff durante la guerra, y a la propia editorial, situada en Leipzig). Las cartas, traducidas por Vivero del alemán, constituyen el ingrediente principal del libro, y resultan elocuentes por sí solas, reveladoras de la figura de un escritor muy entregado a la labor creativa (y no siempre seguro de la bondad de sus textos). Aspectos aparentemente menores, como su preocupación por el tamaño de letra, la encuadernación o las ilustraciones de sus libros nos transmiten una imagen de autor nada indiferente. Pero sus cartas también nos descubren su atención al entorno literario, y en ese sentido podríamos subrayar su generosa intercesión ante Wolff a favor de otros escritores, así como sus recomendaciones de traductores para sus textos (lo que nos permite descubrir que Sandor Márai había traducido La transformación al húngaro en 1922). Gran interés adquieren también sus opiniones sobre la agrupación óptima de algunos escritos. Kafka expresa repetidas veces a Wolff su deseo de que La sentencia se publique por separado en la colección de bolsillo «Der jüngste Tag» (‘El día del Juicio Final’), a la vez que desaconseja su aparición conjunta con el relato En la colonia penitenciaria. Gracias al epistolario conocemos también algunas apreciaciones de Kafka sobre sus propias obras, o su propósito de trasladarse a Berlín, en cuanto terminara la guerra, para entregarse por entero a la creación literaria (una aventura para la que Wolff le promete el respaldo de su editorial). Las últimas cartas nos informan de la enfermedad que tanto minó la actividad literaria de Kafka durante su etapa final.

Pero el libro de Vivero no solo nos ofrece la edición traducida y anotada del epistolario. Cada carta, además, aparece situada en un contexto literario amplio y detallado. A tal fin, Vivero va dando cuenta de las sucesivas publicaciones de Kafka, y no solo de las literarias (incluyendo las ediciones colectivas y reediciones), sino también de las «profesionales». Conviene recordar, a este respecto, que en aquellos años (1908-1922) Kafka trabajaba en una importante compañía de seguros de Praga (Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt), donde era muy valorado por sus informes técnicos, que se publicaban en medios especializados. También da noticia Vivero de las diferentes recensiones de sus publicaciones, firmadas en ocasiones por críticos tan influyentes como Musil o Brod, y a las que Kafka siempre estuvo muy atento. Solo en el verano de 1913 sus libros merecieron siete reseñas (tres para Contemplación y cuatro para El fogonero). En algunos casos podemos conocer incluso la opinión que le merecían a Kafka. Completan el contexto del epistolario a Kurt Wolff numerosos resúmenes y extractos que Vivero recoge de otras variadas fuentes: respuestas de Wolff a Kafka, diarios del autor, cartas de Kafka a otros destinatarios (a Felice, a Brod, a Milena…), informes sobre ventas y derechos de autor (sobre Contemplación), valoraciones positivas de otros autores (como Rilke o Hesse; pero también, de Kurt Tucholsky, que compara a Kafka con Kleist)… Esta compleja polifonía informativa (de la que tan solo he trazado un resumen muy incompleto) aparece cuidadosamente desplegada en torno al epistolario, configurando un acompañamiento que refuerza, pero en ningún momento oscurece, el elemento nuclear del libro: las cartas de Kafka a su editor. El concienzudo y bien estructurado trabajo de Vivero permite al lector profundizar en el apasionante entorno literario de Kafka en la medida de sus deseos y necesidades.

Cartas a Kurt Wolff se complementa con dos apéndices. El primero es un denso y muy documentado estudio, basado en fuentes epistolares y publicaciones de la época, en el que se analizan las relaciones literarias y personales de Kafka y de algunos otros autores cercanos. Por un lado, se indaga sobre el grado de conocimiento que Kafka pudo tener de la obra de Georg Trakl (coincidieron en algunas publicaciones colectivas y colecciones de Kurt Wolff, y Kafka fue lector de Der Brenner, revista donde el austríaco dio a conocer algunos de sus principales poemas); por otro, en las complejas relaciones ―en ocasiones, conflictivas― que mantuvieron diversos escritores alineados en torno al «Círculo de Praga» y a la revista Der Brenner, y más particularmente, en las que mediaron entre Max Brod, Franz Werfel y Karl Kraus. El segundo apéndice es un interesante álbum fotográfico de libros y almanaques, donde podremos apreciar algunas muestras del trabajo editorial de Kurt Wolff, como sus almanaques Das bunte Bug y Der neue Roman, la serie «Drugulin-Drucke» o un ejemplar de la colección «Der jüngste Tag» con los Gedichte (1913) de Trakl. Dos apéndices, en suma, que cierran el epistolario de Kafka abriendo una ventana a futuras investigaciones.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

«Se me ha pasado por la cabeza que Starke pudiese querer dibujar el insecto. ¡Eso no, por favor, eso no! No quiero reducir su margen de decisión, sino solamente que solo lo pido sobre la base de mi mejor conocimiento de la historia. El insecto no se puede dibujar. Ni siquiera se puede dibujar desde lejos. […] Si tuviese que hacer alguna sugerencia para la ilustración elegiría alguna escena, como los padres y el procurador ante la puerta cerrada, o, aún mejor, los padres y la hermana en la sala iluminada mientras está abierta la puerta que da al dormitorio completamente a oscuras». (25-X-1915).

«Solo me gustaría agregar que La sentencia y la Colonia penitenciaria, según mi parecer, formarían una combinación horrible; La transformación podría hacer de mediación entre ellas; pero sin esta, lo que realmente tendríamos son dos cabezas extrañas que se golpean con fuerza la una contra la otra. […] porque para mí lo principal es que se publique La sentencia de manera independiente». (19-VIII-1916).

«Desde que decidí dedicar el libro [Un médico rural] a mi padre, tengo un gran interés en que se publique pronto. No porque con eso pudiese reconciliarme con mi padre, pues las raíces de nuestra enemistad son aquí imposibles de arrancar, pero habría hecho algo, como si no habiéndome ido a Palestina, la hubiese señalado con el dedo en el mapa». (De Kafka a Max Brod, III-1918).

Traducción de Roberto Vivero

Hay autores que reseñamos porque sus libros son novedad y merece la pena leerlos y difundirlos; otros, por el contrario, ya los conocemos de sobra y apenas necesitan noticia, pero su poder de seducción nos reclama a cada instante decir algo sobre ellos. Cualquier nueva edición de sus textos se convierte entonces en el pretexto válido para testimoniar nuestra devoción. Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española de nuestro tiempo; uno de esos escasísimos autores que provocan la adhesión incondicional de los lectores, que convierten sus libros en verdaderos objetos de culto. Además de algunas novelas y otros textos literarios (ensayos, diarios, teatro…), el escritor peruano nos legó un conjunto de cuentos que figuran entre las obras maestras del género, y que aparecieron reunidos en los cuatro volúmenes que integran La palabra del mudo (1973-1992). La antología que ha editado recientemente Debolsillo (2022) recoge quince relatos muy diversos, antecedidos por una valiosa introducción donde el autor expone, entre otras cosas, una brevísima poética del relato, resumida en diez principios básicos. Nunca escucharemos una lección de narrativa breve expresada con mayor acierto y menor petulancia. Escribe Ribeyro que el cuento debe tener una hechura que permita al lector volver a contarlo a su vez. Parece que los suyos no solo cumplen con dicha regla, sino que además se quedan a vivir para siempre en el recuerdo de sus lectores.

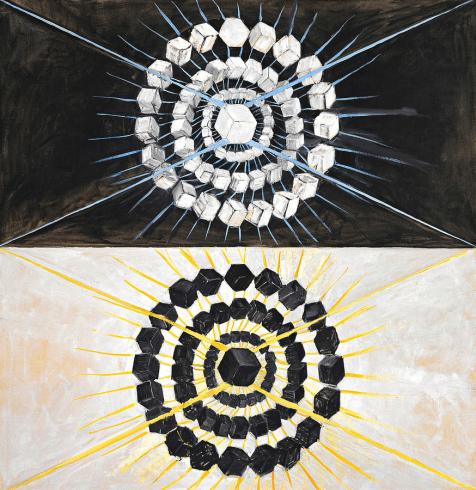

Hay autores que reseñamos porque sus libros son novedad y merece la pena leerlos y difundirlos; otros, por el contrario, ya los conocemos de sobra y apenas necesitan noticia, pero su poder de seducción nos reclama a cada instante decir algo sobre ellos. Cualquier nueva edición de sus textos se convierte entonces en el pretexto válido para testimoniar nuestra devoción. Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española de nuestro tiempo; uno de esos escasísimos autores que provocan la adhesión incondicional de los lectores, que convierten sus libros en verdaderos objetos de culto. Además de algunas novelas y otros textos literarios (ensayos, diarios, teatro…), el escritor peruano nos legó un conjunto de cuentos que figuran entre las obras maestras del género, y que aparecieron reunidos en los cuatro volúmenes que integran La palabra del mudo (1973-1992). La antología que ha editado recientemente Debolsillo (2022) recoge quince relatos muy diversos, antecedidos por una valiosa introducción donde el autor expone, entre otras cosas, una brevísima poética del relato, resumida en diez principios básicos. Nunca escucharemos una lección de narrativa breve expresada con mayor acierto y menor petulancia. Escribe Ribeyro que el cuento debe tener una hechura que permita al lector volver a contarlo a su vez. Parece que los suyos no solo cumplen con dicha regla, sino que además se quedan a vivir para siempre en el recuerdo de sus lectores. Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.

Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.

Hay escritores que gozan de una envidiable facilidad para despertar en sus lectores una disposición favorable desde las primeras páginas de sus libros. Unos pocos, como el búlgaro Gueorgui Gospodínov (1968), lo logran incluso antes. El simpático y desenvuelto prefacio, «Prehistorias», que encabeza la edición de su nuevo libro de cuentos, Acerca del robo de historias y otros relatos (Impedimenta, 2024), es una buena muestra de ese talento. Con tan solo tres páginas, el autor nos hace sentirnos casi cómplices de su narrativa, compartiendo con nosotros no solo algunos detalles interesantes de los textos que conforman su libro, sino también un par de reflexiones espontáneas, verdaderos «fogonazos» de lucidez, acerca de lo literario. Una mínima poética que nos convence, aunque de momento no la necesitemos mucho. Si algo tienen estos relatos de Gospodínov es que hablan por sí mismos, y la única incógnita que nos plantean ―y que desearíamos despejar― es la de por qué nos gustan tanto. Quizás su original y cercana sencillez mueva en nuestro interior alguna fibra lectora que teníamos adormecida.

Hay escritores que gozan de una envidiable facilidad para despertar en sus lectores una disposición favorable desde las primeras páginas de sus libros. Unos pocos, como el búlgaro Gueorgui Gospodínov (1968), lo logran incluso antes. El simpático y desenvuelto prefacio, «Prehistorias», que encabeza la edición de su nuevo libro de cuentos, Acerca del robo de historias y otros relatos (Impedimenta, 2024), es una buena muestra de ese talento. Con tan solo tres páginas, el autor nos hace sentirnos casi cómplices de su narrativa, compartiendo con nosotros no solo algunos detalles interesantes de los textos que conforman su libro, sino también un par de reflexiones espontáneas, verdaderos «fogonazos» de lucidez, acerca de lo literario. Una mínima poética que nos convence, aunque de momento no la necesitemos mucho. Si algo tienen estos relatos de Gospodínov es que hablan por sí mismos, y la única incógnita que nos plantean ―y que desearíamos despejar― es la de por qué nos gustan tanto. Quizás su original y cercana sencillez mueva en nuestro interior alguna fibra lectora que teníamos adormecida. Dicen que la cabra tira al monte, y no era de extrañar que Francisco Hermoso de Mendoza, tras ofrecernos tres estupendos libros de narrativa, se resolviera a obsequiarnos con uno de crítica literaria. Que para eso es el amo y señor de Devaneos, uno de los blogs más interesantes y completos del panorama literario actual. Una invitación a la lectura de la obra de Roberto Vivero (Ápeiron, 2024) es un precioso y diminuto volumen que no alcanza las cien páginas. Mientras me entregaba a su lectura, me parecía tener entre las manos uno de aquellos encantadores libretti de bolsillo que editaba Ricordi (también en 15×10) para los aficionados a la ópera. Como ellos, el libro de Hermoso de Mendoza es también una pequeña llave, que en su caso sirve para abrir el cajón donde se guarda la música de un autor con aura de inescrutable: Roberto Vivero. De parecida manera a como el libreto sin la música tiene a la vez un sentido completo e incompleto, este breve estudio de Hermoso de Mendoza reclama como ineludible la lectura del autor al que se dedica, pero también constituye un logro en sí mismo. Reconocida la dificultad de conquistar la fortaleza, el texto crítico -«reseña fracasada»- se viste de literatura para poder levantarse y dar cuenta, al menos de manera indirecta, de lo que se oculta al otro lado de la muralla.

Dicen que la cabra tira al monte, y no era de extrañar que Francisco Hermoso de Mendoza, tras ofrecernos tres estupendos libros de narrativa, se resolviera a obsequiarnos con uno de crítica literaria. Que para eso es el amo y señor de Devaneos, uno de los blogs más interesantes y completos del panorama literario actual. Una invitación a la lectura de la obra de Roberto Vivero (Ápeiron, 2024) es un precioso y diminuto volumen que no alcanza las cien páginas. Mientras me entregaba a su lectura, me parecía tener entre las manos uno de aquellos encantadores libretti de bolsillo que editaba Ricordi (también en 15×10) para los aficionados a la ópera. Como ellos, el libro de Hermoso de Mendoza es también una pequeña llave, que en su caso sirve para abrir el cajón donde se guarda la música de un autor con aura de inescrutable: Roberto Vivero. De parecida manera a como el libreto sin la música tiene a la vez un sentido completo e incompleto, este breve estudio de Hermoso de Mendoza reclama como ineludible la lectura del autor al que se dedica, pero también constituye un logro en sí mismo. Reconocida la dificultad de conquistar la fortaleza, el texto crítico -«reseña fracasada»- se viste de literatura para poder levantarse y dar cuenta, al menos de manera indirecta, de lo que se oculta al otro lado de la muralla. Hace ya tiempo que la literatura nos enseñó que no es preciso viajar a países exóticos para entrar en contacto con lo extraño y maravilloso. Lo que para Stevenson fuera la capital británica (una «Bagdad de occidente»), Gonçalo M. Tavares (1970) parece querer encontrarlo en las diversas ciudades europeas que conforman el paisaje de Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest (2022). Bellamente editado por Nórdica Libros, el volumen está compuesto por tres relatos muy diferentes pero relacionados entre sí, que se desarrollan en cuatro capitales centroeuropeas y forman parte de un proyecto más amplio titulado Las ciudades. La notable originalidad de los textos integrantes se le manifiesta al lector en un crescendo de sorpresa e «interioridad»: de la crónica de dos viajes insensatos al delirante deambular de una joven por las calles de Berlín, pasando por un extraño vampiro que prefiere la tinta fotográfica a la sangre. Entre lo improbable y lo fantástico media un abismo estrecho pero muy profundo. El arte de Tavares, para felicidad del lector, consiste en aproximar sus lindes hasta casi confundirlas.

Hace ya tiempo que la literatura nos enseñó que no es preciso viajar a países exóticos para entrar en contacto con lo extraño y maravilloso. Lo que para Stevenson fuera la capital británica (una «Bagdad de occidente»), Gonçalo M. Tavares (1970) parece querer encontrarlo en las diversas ciudades europeas que conforman el paisaje de Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest (2022). Bellamente editado por Nórdica Libros, el volumen está compuesto por tres relatos muy diferentes pero relacionados entre sí, que se desarrollan en cuatro capitales centroeuropeas y forman parte de un proyecto más amplio titulado Las ciudades. La notable originalidad de los textos integrantes se le manifiesta al lector en un crescendo de sorpresa e «interioridad»: de la crónica de dos viajes insensatos al delirante deambular de una joven por las calles de Berlín, pasando por un extraño vampiro que prefiere la tinta fotográfica a la sangre. Entre lo improbable y lo fantástico media un abismo estrecho pero muy profundo. El arte de Tavares, para felicidad del lector, consiste en aproximar sus lindes hasta casi confundirlas. Al hablar de las sonatas para piano de Beethoven, es un lugar común asegurar que una parte importante de su mérito estriba en que el autor acertó a componer treinta y dos piezas musicales tan magistrales como diferentes. En esto Beethoven se adelantaba a la sensibilidad artística moderna, para quien la consecución de una fórmula de éxito tan solo puede resolverse en un cambio de dirección. La reciente publicación en Páginas de Espuma del nuevo libro de relatos de Eloy Tizón, Plegaria para pirómanos (2023), me ha movido a reflexionar sobre la pertinencia y actualidad de esta exigencia artística, que parece cardinal para el escritor madrileño. ¿Existe una ley del libro de relatos? En el caso particular de Plegaria para pirómanos parece ser la de alcanzar la excelencia por caminos contrarios y complementarios, aunque sin renunciar a una suerte de unidad. Un empeño difícil en cuanto que presupone una conciliación de opuestos. La polifonía tiene sus exigencias y limitaciones, y solo una mano diestra sabe ensanchar sus límites sin romperla ni volverla ininteligible. La unidad en la diversidad es, pues, una antigua aspiración estética, a la que esa [mal o bien] llamada posmodernidad ha dotado de algunos recursos nuevos. En cualquier caso, y teorías aparte, lo que el libro de Eloy Tizón ofrece al afortunado lector que lo tome entre sus manos es un conjunto de relatos magistrales, atractivos y muy diversos en su unidad (el personaje recurrente, Erizo, es solo el eslabón más perceptible). Nueve cuentos empeñados en apartarse de los caminos más trillados del relato corto; que parece querer reinventarse, conquistar nuevos dominios, contradecirse y desdoblarse, para luego reafirmarse en una dirección tan opuesta como inesperada. Del juego metaliterario a la reflexión existencial, del relato que solo se remite a sí mismo, en una especie de pliegue especular, al que señala nuestro entorno más cercano… Hablar de los textos que integran Plegaria para pirómanos es una empresa arriesgada; intentar explicarlos, una tarea tan difícil como inútil. Pero al menos nos tranquiliza saber que el lector no podrá sufrir ningún daño. La mejor literatura es la que está hecha a prueba de explicaciones.

Al hablar de las sonatas para piano de Beethoven, es un lugar común asegurar que una parte importante de su mérito estriba en que el autor acertó a componer treinta y dos piezas musicales tan magistrales como diferentes. En esto Beethoven se adelantaba a la sensibilidad artística moderna, para quien la consecución de una fórmula de éxito tan solo puede resolverse en un cambio de dirección. La reciente publicación en Páginas de Espuma del nuevo libro de relatos de Eloy Tizón, Plegaria para pirómanos (2023), me ha movido a reflexionar sobre la pertinencia y actualidad de esta exigencia artística, que parece cardinal para el escritor madrileño. ¿Existe una ley del libro de relatos? En el caso particular de Plegaria para pirómanos parece ser la de alcanzar la excelencia por caminos contrarios y complementarios, aunque sin renunciar a una suerte de unidad. Un empeño difícil en cuanto que presupone una conciliación de opuestos. La polifonía tiene sus exigencias y limitaciones, y solo una mano diestra sabe ensanchar sus límites sin romperla ni volverla ininteligible. La unidad en la diversidad es, pues, una antigua aspiración estética, a la que esa [mal o bien] llamada posmodernidad ha dotado de algunos recursos nuevos. En cualquier caso, y teorías aparte, lo que el libro de Eloy Tizón ofrece al afortunado lector que lo tome entre sus manos es un conjunto de relatos magistrales, atractivos y muy diversos en su unidad (el personaje recurrente, Erizo, es solo el eslabón más perceptible). Nueve cuentos empeñados en apartarse de los caminos más trillados del relato corto; que parece querer reinventarse, conquistar nuevos dominios, contradecirse y desdoblarse, para luego reafirmarse en una dirección tan opuesta como inesperada. Del juego metaliterario a la reflexión existencial, del relato que solo se remite a sí mismo, en una especie de pliegue especular, al que señala nuestro entorno más cercano… Hablar de los textos que integran Plegaria para pirómanos es una empresa arriesgada; intentar explicarlos, una tarea tan difícil como inútil. Pero al menos nos tranquiliza saber que el lector no podrá sufrir ningún daño. La mejor literatura es la que está hecha a prueba de explicaciones.

Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.

Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.

No deja de ser un tanto sorprendente que la obra de un artista de vanguardia despierte el aplauso de crítica y público muchos años después de su momento histórico, cuando sus valores estéticos han debido de perder una parte significativa de su cualidad innovadora. Y sin embargo, es un fenómeno nada inusual, que justificamos asegurando que el artista se adelantó demasiado a su tiempo, o bien, que su obra fue ignorada a causa de factores adversos meramente coyunturales, y corresponde ahora hacerle justicia. Si nos reducimos a estas dos posibilidades, la segunda es la que parece explicar mejor el prolongado olvido de una artista tan original e interesante como la sueca Hilma af Klint (1862-1944): una precursora del arte abstracto que despertó escasa atención en vida y que solo ha sido rescatada y puesta en valor en las últimas décadas. Y no hablamos de una recuperación exclusivamente académica, oficiada por una minoría de estudiosos especializados que la señalan como un eslabón perdido en la historia del arte moderno, sino de un renacimiento verdadero, con todos los honores. Así lo demuestran tanto las exposiciones que ha merecido en los últimos años como el hecho significativo de que su obra cuente con seguidores y haya creado, incluso, una suerte de escuela. La explicación de este tardío reconocimiento quizás resida en el hecho de que muchos de los referentes culturales en los que se apoyaba su legado ―teosofía, antroposofía, etc.― gozan de un renovado interés en nuestros días. No hay mejor cápsula del tiempo para las ideas que el encarnarse en una obra artística valiosa. Arte y pensamiento se retroalimentan, asegurándose mutuamente su pervivencia. Pero de eso hablaremos más adelante.

No deja de ser un tanto sorprendente que la obra de un artista de vanguardia despierte el aplauso de crítica y público muchos años después de su momento histórico, cuando sus valores estéticos han debido de perder una parte significativa de su cualidad innovadora. Y sin embargo, es un fenómeno nada inusual, que justificamos asegurando que el artista se adelantó demasiado a su tiempo, o bien, que su obra fue ignorada a causa de factores adversos meramente coyunturales, y corresponde ahora hacerle justicia. Si nos reducimos a estas dos posibilidades, la segunda es la que parece explicar mejor el prolongado olvido de una artista tan original e interesante como la sueca Hilma af Klint (1862-1944): una precursora del arte abstracto que despertó escasa atención en vida y que solo ha sido rescatada y puesta en valor en las últimas décadas. Y no hablamos de una recuperación exclusivamente académica, oficiada por una minoría de estudiosos especializados que la señalan como un eslabón perdido en la historia del arte moderno, sino de un renacimiento verdadero, con todos los honores. Así lo demuestran tanto las exposiciones que ha merecido en los últimos años como el hecho significativo de que su obra cuente con seguidores y haya creado, incluso, una suerte de escuela. La explicación de este tardío reconocimiento quizás resida en el hecho de que muchos de los referentes culturales en los que se apoyaba su legado ―teosofía, antroposofía, etc.― gozan de un renovado interés en nuestros días. No hay mejor cápsula del tiempo para las ideas que el encarnarse en una obra artística valiosa. Arte y pensamiento se retroalimentan, asegurándose mutuamente su pervivencia. Pero de eso hablaremos más adelante.

El mexicano Carlos Díaz Dufoo (1888-1932) representa un magnífico ejemplo de esa clase de escritores que en vida permanecieron voluntariamente apartados de los círculos literarios, motivo por el cual su obra no obtuvo ni el reconocimiento ni la difusión merecidos. En ocasiones, el paso del tiempo les hace justicia, los saca del olvido e incluso les restituye, a posteriori, los honores literarios que nunca disfrutaron. O al menos así nos gusta creerlo a nosotros, todavía partícipes de esa ilusión romántica de que la Fama confiere una suerte de inmortalidad. Beethoven fue uno de los primeros artistas que remitió su obra al certero juicio de los siglos venideros, al que contraponía el dictamen extraviado de sus contemporáneos, influido por tantas rémoras coyunturales y una falta de perspectiva. En su novelita Enoch Soames (1919), Max Beerbohm satirizaba la figura de un oscuro literato obsesionado por la Fama, que anhelaba viajar al futuro para descubrir si su nombre se había borrado o no del libro de la historia. Aunque, según parece, Díaz Dufoo no acariciaba tales fantasías de reconocimiento (como buen estoico, las despreciaba), lo cierto es que a nosotros nos encanta leer su obra bajo dicha perspectiva, y celebramos como una suerte de reparación póstuma esta bellísima aparición, auspiciada por la editorial gaditana Firmamento, de un texto que permanecía incomprensiblemente inédito en España, Epigramas (París, 1927). El acto de leerlo se reviste de una cierta solemnidad: ¡formamos parte de esa posteridad atenta a la que el autor quizás apelaba en su amargo aislamiento! Aunque menores, el lector también alimenta algunas vanidades.

El mexicano Carlos Díaz Dufoo (1888-1932) representa un magnífico ejemplo de esa clase de escritores que en vida permanecieron voluntariamente apartados de los círculos literarios, motivo por el cual su obra no obtuvo ni el reconocimiento ni la difusión merecidos. En ocasiones, el paso del tiempo les hace justicia, los saca del olvido e incluso les restituye, a posteriori, los honores literarios que nunca disfrutaron. O al menos así nos gusta creerlo a nosotros, todavía partícipes de esa ilusión romántica de que la Fama confiere una suerte de inmortalidad. Beethoven fue uno de los primeros artistas que remitió su obra al certero juicio de los siglos venideros, al que contraponía el dictamen extraviado de sus contemporáneos, influido por tantas rémoras coyunturales y una falta de perspectiva. En su novelita Enoch Soames (1919), Max Beerbohm satirizaba la figura de un oscuro literato obsesionado por la Fama, que anhelaba viajar al futuro para descubrir si su nombre se había borrado o no del libro de la historia. Aunque, según parece, Díaz Dufoo no acariciaba tales fantasías de reconocimiento (como buen estoico, las despreciaba), lo cierto es que a nosotros nos encanta leer su obra bajo dicha perspectiva, y celebramos como una suerte de reparación póstuma esta bellísima aparición, auspiciada por la editorial gaditana Firmamento, de un texto que permanecía incomprensiblemente inédito en España, Epigramas (París, 1927). El acto de leerlo se reviste de una cierta solemnidad: ¡formamos parte de esa posteridad atenta a la que el autor quizás apelaba en su amargo aislamiento! Aunque menores, el lector también alimenta algunas vanidades.